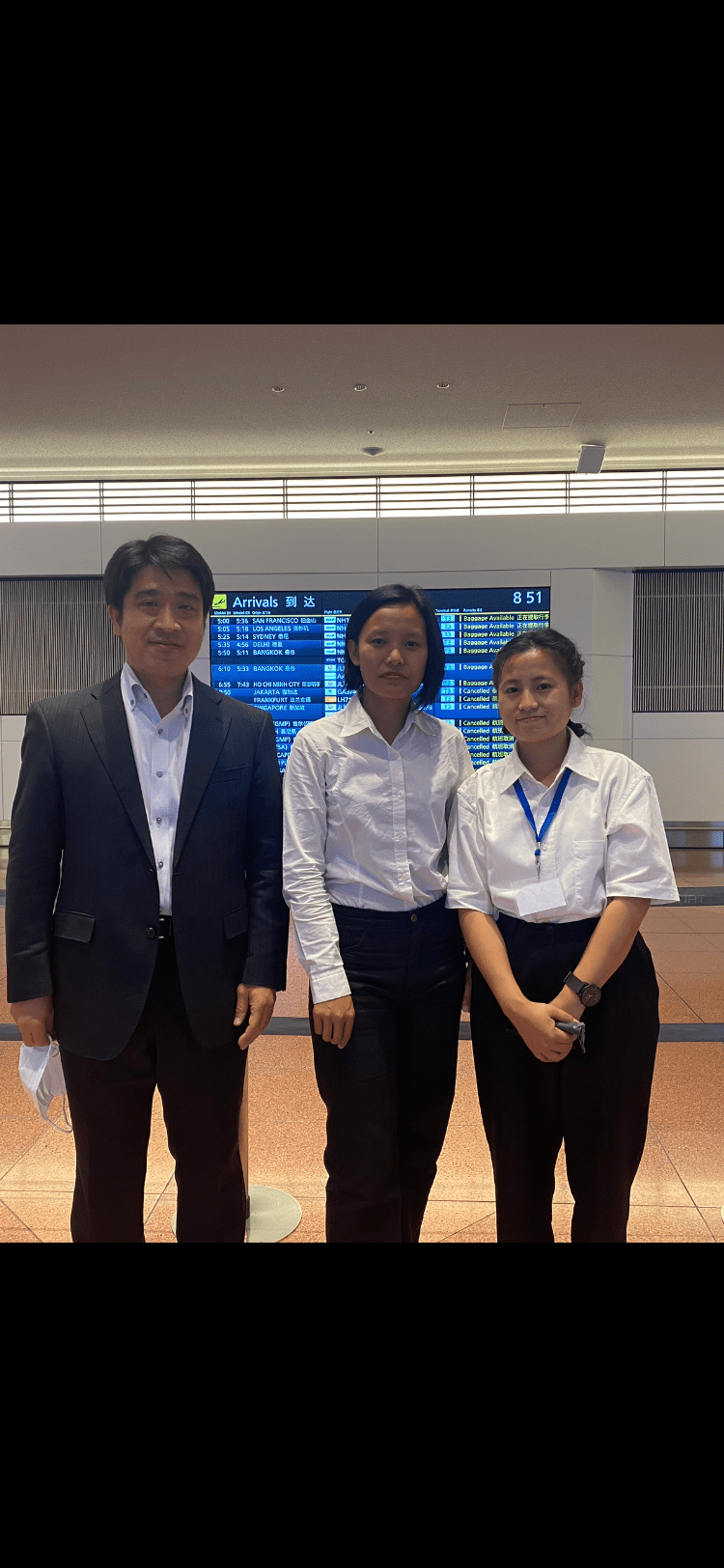

外国人人材と国内企業を繋ぐ架け橋

ネクストシェアリング

私たちについて

外国人労働者と企業を繋ぎ、

双方の成長・発展を支援します

登録支援機関として受け入れ企業様に対して特定技能外国人をはじめ日本で就労を希望する外国人の紹介、特定技能外国人の入国や在留資格に関する手続き・日本での生活サポート等の活動を行っています。外国からの新規入国、日本国内在住の外国人採用など様々なルートでの採用が可能です。

また国籍もアジアを中心に多様な国の人材をご紹介します。

特定技能人材とは

特定技能制度は、人材不足が深刻化している産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人人材を受け入れることを目的とし、2019年4月より導入された新しい在留資格です。この制度は、広範な職種に対して適用可能であり、人材を必要としている企業にとって有効な戦力となります。

ネクストシェアリングが選ばれる理由

親切丁寧なサポート

外国人一人ひとり、受入れ企業様一社一社との信頼関係を大切に、きめ細やかなサポートを提供します。

充実した語学学習

日本語学校と連携し、配属後も日本語学習をサポートしています。日本語力が格段に上がり、外国人本人や受入れ企業様に喜ばれています。

リピート率 99%以上

仕事・生活の両面からの手厚いサポートにより、支援しているほぼすべての受入れ企業様から、繰り返し外国人のご紹介依頼をいただいています。

外国人を雇用する企業事例

特定技能外国人を雇用する

企業様をご紹介します

現場の声

日本全国の様々な業種で働く特定技能外国人の皆様からの声をご紹介します

親身になってくれる

いつも私たちのことを考えてくれて、とても優しいです。家族のことも心配してくれます。 休日には一緒に遊びに連れて行ってくれたり、オンラインで日本語を勉強させてもらえたこともとても嬉しかったです。

いつも頼りになる存在

困ったときにいつでも相談できて、すぐに解決してくれます。仕事や生活、ビザのことについてもきちんと対応してくれます。友達の就職先も探してくれて感謝しています。

友達にも紹介したい

ネクストシェアリングの方はとても優しく、仕事のことや健康のことにも常に気にかけてくださいます。日本で転職する際にもとても良い会社を紹介してくださり、信頼しています。友達にも紹介したいです。

【外国人技能実習生】

の受入相談・ご依頼は、

GS協同組合までご連絡ください

弊社姉妹団体のGS協同組合では、外国人技能実習生の受け入れサポートを行っています。

外国人技能実習生の受け入れをご検討の方は

GS協同組合のサイトよりご連絡ください。